Geschichte:

Der Ursprung der Burg Rosenstein liegt im Dunkeln. Den baulichen Resten nach ist sie eine Gründung der Stauferzeit, deren Umstände sich aber aus den Quellen nicht erschließen lassen. Bis 1191 waren Heubach und der Rosenstein im Besitz der Pfalzgrafen von Dillingen, die somit als Erbauer der Burg in Frage kämen. Ihre Nachfolger waren die Herren von Rechberg; Ulrich von Rechberg nennt sich um 1200 "zu Rosenstein und Lauterburg". 1234 wird ein Ministeriale Heinrich von Heubach erwähnt, von dem aber nicht bekannt ist, ob er auf Burg Rosenstein saß. 1282 nannte sich mit Heinrich von Rosenstein erstmals ein Niederadeliger ausdrücklich nach der Burg. Das Rosensteiner Ministerialengeschlecht erscheint bis 1319 als Lehnsmänner der Grafen von Oettingen. 1338 taucht als deren Nachfolger auf der Burg ein Albrecht Haugke aus der Familie der Hacken von Woellstein auf. Spätestens 1360 wurden die Burg Rosenstein und das damals erstmals als Stadt erwähnte Heubach von den Oettingern an Graf Eberhard II. von Württemberg verpfändet. Dieser befand sich damals in einem Krieg mit dem Reich, in dessen Verlauf er im August 1360 bei Schorndorf kapitulieren musste. Als Folge musste er Rosenstein, Heubach und andere Besitztümer an Kaiser Karl IV. abtreten. Das Pfand bei den Grafen von Oettingen wurde durch den Kaiser eingelöst und die Burg für kurze Zeit dem Königreich Böhmen einverleibt. In einem Tausch gingen Heubach und Burg Rosenstein aber noch im selben Jahr an das Reich. Diese Episode der Reichsunmittelbarkeit von Burg und Stadt endete aber schon 1377, da Karl IV. die Burg wieder an Württemberg verpfändete. Da das Reich das Pfand nie auslöste, verblieben die Eigentumsrechte faktisch fortan bei Württemberg. Spätestens 1430 wurden Heubach und Burg Rosenstein an die Herren von Woellwarth verpfändet, die sie aber zwischen 1431 und einem Zeitpunkt zwischen 1453 und 1473 weiterverpfändeten. 1524 gab Georg VII. von Woellwarth die Burg Rosenstein als Wohnsitz auf und errichtete das existierende Schloss in Heubach. Für kurze Zeit lebte auf der Burg noch ein Kastellan als Aufsicht über die auf dem Berg weidenden Viehherden, danach diente sie nur noch als Steinbruch. (Stefan Eismann)

Bauentwicklung:

Von der mittelalterlichen Baugeschichte der stauferzeitlichen Burggründung ist nur bekannt, dass im 15. Jh. durch die Herren von Woellwarth der spätgotische Wohnbau errichtet wurde. Auf der Gmünder Pirschkarte von 1572 ist die Burg nur noch als Ruine dargestellt. Gegen deren Verfall wurden ab 1887 diverse Sicherungs- und Renovierungsmaßnahmen unternommen. Dabei wurden auch Buckelquader, die vermutlich von der Schildmauer stammen, mit der Schauseite nach innen in der Palaswand verbaut. 1981/82 erfolgten weitere Maßnahmen zur Mauerwerkssicherung. (Stefan Eismann)

Baubeschreibung:

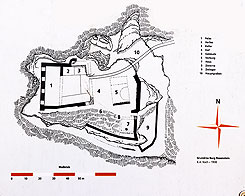

Die Burg liegt auf einem Felsen an der Westspitze des Rosensteins, dessen Wände fast senkrecht abfallen. Zum Plateau nach Osten hin wird das Areal der Vorburg durch einen 15 m breiten und 4 m tiefen Sohlgraben abgesichert, der heute nur noch im Norden gut zu erkennen ist. Am Westrand des Grabens waren im 19. Jh. noch Reste einer Wehrmauer vorhanden. Das westlich des Grabens anschließende Gelände bildet eine kleine Kuppe, dort befindliche Mauerreste gehören jedoch zu einem Unterstand aus dem 19. Jh. Die unregelmäßig geformte Hauptburg von max. 45 x 45 m Größe wird durch einen 14 m tiefen und 15 m breiten Halsgraben vom Berg abgetrennt. Heute wird dieser durch einen eisernen Steg aus dem Jahr 1892 überbrückt.

Von den Burggebäuden steht heute vor allem die restaurierte, 5 m hohe und 2 m starke Westwand des Palas mit den anschließenden Mauern. Die Außenseite ist mit Buckelquadern und Glattquadern aus Tuffstein verblendet. In der Fassade befinden sich vier Fensteröffnungen, von denen eine als Biforium ausgeführt ist. Die weiteren Baustrukturen lassen sich nur schwer deuten, möglicherweise steht in der nördlichen Ringmauer der Rest eines Flankenturms. Am Halsgraben war die Ringmauer wahrscheinlich als Schildmauer ausgeführt, von der heute aber nur noch Reste der Innenfüllung vorhanden sind. Der Hang zum Burggraben wird in seiner südlichen Hälfte durch eine Zwingermauer umschlossen, die an einer ungefähr mittig in den Graben vorspringenden Felsnase endet.

Eine die Bergzunge mit der Burg im Osten abschneidende Befestigung wurde früher in ihrer zweiten Bauphase in das Mittelalter datiert, nach neueren Forschungen gehört sie aber vollständig in die Frühlatènezeit. (Stefan Eismann)

Arch-Untersuchung/Funde:

Bei der Sicherung und Entschuttung der Burg durch die königlich württembergische Forstverwaltung 1887 kamen Gebäudefundamente zutage, die man versuchte, weiter freizulegen.